第二届深圳当代艺术双年展:在开放的城市中探索各种可能性

日期 | 2017-10-30 来源 | 雅昌艺术网10月20日~11月19日,“再聚焦:第二届深圳当代艺术双年展——城市(是)美术馆”在深圳华侨城创意园举办。展览共分为A、B两个展区。

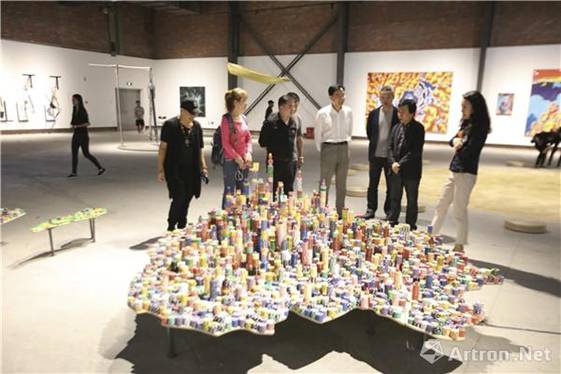

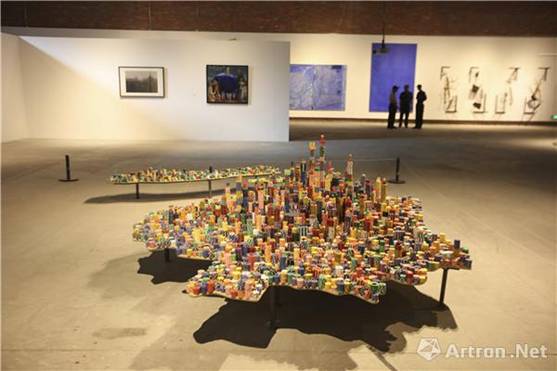

“再聚焦:第二届深圳当代艺术双年展”A展馆现场

据策展人杨勇介绍,深圳当代艺术双年展(Shenzhen Biennale of Contemporary Art,以下简称BCA)创建于2015年,是一个重点关注深圳本地及珠三角地区当代艺术的大型艺术展览。2015年是深圳特区成立35周年,第一届BCA以此为契机,在政府及多家企业的支持下,邀请了100多位艺术家、设计师及建筑师及多个深圳本土艺术机构,先后分别于深圳大学美术馆、蛇口价值工厂、光明智慧城展示出涵盖绘画、雕塑、装置、影像、设计等多种视觉艺术形式的作品,展示了35年间深圳当代艺术的发展,展后亦出版了同名展览文献。

“再聚焦:第二届深圳当代艺术双年展”开幕式现场

杨勇说,第二届BCA转入对当下状态的思考:城市(是)美术馆。“这个主题既有我们对城市的乐观愿景,也有某种文化的反省。这次比较特别的是有两个展区,展览一共分为两个版块:‘精神建构’和‘社会景观’。参展艺术家不仅来自深圳本地,不少北京、上海并且关注深圳的艺术家也携作品参展。

策展人杨勇正在导览作品

策展人杨勇导览部分作品:

A馆:这个展场比较一目了然,是完全开放性的。杨勇说,他希望把各个艺术家都放在一起,呈现一种开放的状态,比如方力钧的作品旁边是一位非常年轻艺术家的作品。

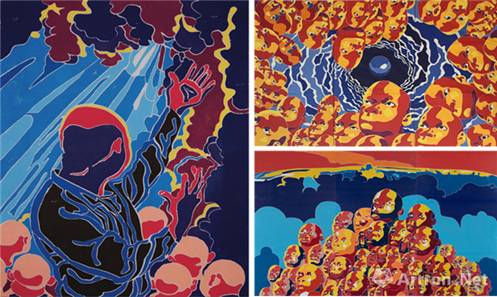

方力钧《2016》60x80cm,244x366cm,244x366cm,木刻版画,2016年

方力钧其实很多时间在深圳,这是他比较新的几件作品。方力钧的图像世界充斥着大胆的想象和离奇的幻想,奇异怪诞,似人非人、似鸟非鸟、似鱼非鱼,有时又有成排秩序而又结队的光头男孩,有时又有旋涡状的大气、云彩,亦有长出翅膀作陶醉状飞翔的孩子。这种非现实的空间,超自然想象,无疑是寄寓着人们的一种精神理想,更包含有种自由和梦想。

林辉华 《钻出牛角尖》,材质:铁丝网、铁棒

林辉华的这件作品的计划基于,邀请观众以一种游戏模式亲身参与其中的。“牢笼”里有两条路线在中间相遇,一条是入口,一条是出口,因为是一进一出,给了人一种不会相遇的错觉。就像在奥维多的圣帕特里克的井(pozzo di San Patrizio)一样。这个作品的宗旨是指出事物的美德与恶习的两面性。林辉华是生活在罗马的马来西亚籍华裔艺术家,他们在罗马做了一个很小的艺术空间,但很有名。

徐坦《三种普遍应用的社会性植物》照片、丝绢布802X400cm X2 2013年-2017年

徐坦是50后,是居住在深圳的一位非常学术的艺术家。这件作品表现了徐坦对植物学的研究,研究不同的珠三角最普遍的社会植物形态。徐坦说,在他过去4 年的“社会植物学”项目中,其中一个方向是关于社会及城市中,人类涉及植物的活动,在过去的调研中,他收集到在珠三角城市,最为普遍的植物种植方式,以及最为普遍的树种,一般来说许多城市最为普遍的,最广泛的,和有组织的栽种,大约是50 种植物左右。那么这些普遍种植的物种,徐坦称之为最典型的最普遍的社会植物我综合不同城市的情况,列举了50 种珠三角最普遍的社会植物,在这次的展览中,他将呈现这50 种社会植物中的,前10 位中的3 种,分别是:樟,芒果,小叶榕。

刘建华《虚幻的场景——上海地图》 综合材料可变尺寸2005 –2008年

刘建华是来自上海的艺术家,也是政纯办的成员之一。这件作品首次在中国展出,它是上海地图,表达出一个超级城市的构成,作品用的是赌场的筹码来建构。上海是中国新的社会模式发展中的“实验田”和“龙头”。新的模式和旧的资本经营理念在此融合,并不断撞击,产生令人兴奋和富有朝气的“火花”。“虚幻的场景”正是以此为背景,把新社会主义发展过程中所包含的一些复杂因素,通过一个在娱乐过程中呈现的人的睿智 、冲动 、理性 、思考 、文化 、冒险 、布局 、博弈 、轻松 、紧张等社会人生的过程,以此符号在瞬间提炼出来,给大众带来全新的思考。

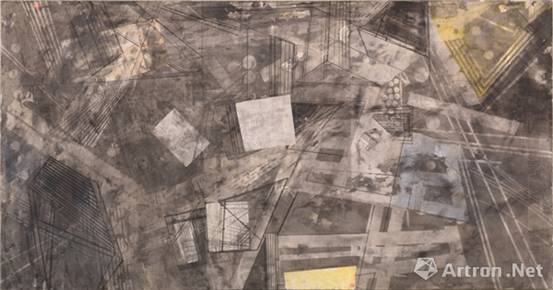

杨晓洋《迷城系列之二 》 布面纸本水墨100x190cm 2017年

杨晓洋认为“笔墨当随时代”,随着我们脚下土地发生的变化,都市形象、城市生活无疑将成为未来中国绘画的重要表现对象,艺术家把目光从田园转移到都市,不仅是创新一种绘画题材,更重要的是认识上的飞跃。我们试图打破中国画传统表现技法的束缚,但不摈弃传统的笔墨纸砚的媒材,穿透物像的表层,以黑、白、灰色调及建筑上的几何图形浑然天成地还原出了景象的形块、线条、明暗和质感,从瞬息万变的都市生活中,提炼出了可以感动和震撼观众的形象。

叶文《景观—景观》 互动组合装置200X200X10cm(展台高)2017年

杨勇觉得叶文是很优秀的一个年轻人,他对艺术的语言和表达有很多自己的认识。他也参加12月的深港城市/建筑双城双年展,作品就是他的工作室被水淹了,很多作品毁了,正好和建筑双年展主题“城市共生”相契合。

张迅《S3》尺寸280,400,材质:照片,丝绢布。版数:3

张迅是在深圳时间很长、以摄影为媒介的艺术家,这组作品是他在一个桥底下拍了不同人的状况。1992 年开始拍照至今,张迅一直追求真实,不造作,耐人寻味的风格,一种非沙龙化非新闻报道式的纪实手法,他的作品基调像铅一样滞重和灰暗,但毫不颓废,出现在张迅镜头里的人物常常是公众试图忘却的底层人士,他们是城市嘴角尴尬的癣,提醒我们这个大伙儿寄居其上的肌肤远非光鲜可人,一味崇拜光明的人们看了,心里可能会不舒服,不过,取悦这部分观众从来不在张迅的考虑之中。

邓春儒&王亭 《鳌湖社区美术馆商店》实体店创建研究,混合媒介装置20162017年

邓春儒&王亭的这组作品是讲鳌湖艺术村的前世今生。它从小的加工厂一步步改变,走到今天的过程。从一个古老村落通往一个当代社区,鳌湖的面貌集中着各种形态的连接。而艺术研究在其中所展现的,将有助于鳌湖逐渐清晰地袒露其文脉特征。

范文库《乡遇》180cmX200cm 布面油画2017年

范文库倾情于对自然的临摹时,注重在写生的基础上将色彩与情感相融合,更在意注入其中的个性元素和现代气息,在他的作品中很难找到雷同的形式,每次描绘都让观者在不断的变化中感受器对自然与生活的独特感受。他的作品表现多样化,用色处理大胆,看似行首年来是这都抓住了对象的本质,体现了对色彩的感悟和深层理解。杨勇说,范文库一直游离在专业、体制之外。他没有那么被重视过,但他的创作代表了某种思考。

刘达《Purifying?》 材质:不锈钢,风扇,气泵,点焊机,切割机,铁凳,手套,点焊罩

刘达是中央美院雕塑系的艺术家,这件作品将制作艺术品的过程还原到现场,有很强的场景感。作品以雕塑制作中的形式呈现。在创作的初始阶段是准备完成一件“完整”的雕塑。在制作过程中反复的对思路、形体与结构的推翻、重组,只为最后能“完成”这件作品。审视在创作过程中和在工作间中,时间、思路和空间的交融,才“形成”了作品真正的灵魂。

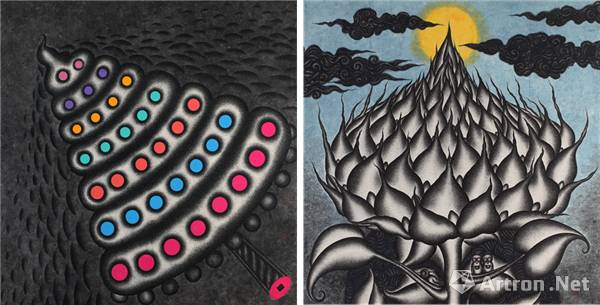

左:邓荣斌《浮图》100x100cm 纸本水墨2017年;右:邓荣斌《望月》100x100cm 纸本水墨2017年

邓荣斌是准意义上的深圳艺术家,在他的绘画中,有发达都市文化特有的时尚、人工气息,他热爱这种自己置身于其中的文化,并将它们与他同样热爱的自然界的气息结合了起来。于是,他的绘画成为当代都市生活的颂歌。在复杂的、远离自然界的都市中,他保持了一颗质朴而单纯的快乐心灵。邓荣斌一直用这种符号化的模式来延续自己的创作。在相当长的时间,大家觉得他很土、不洋气,但是后来越来越多的人觉得这样挺好的,为什么一定要时髦?因为他在深圳沙井工作,面对的就是这样的生活,每天处理的都是鸡毛蒜皮的事。所以他有自己的风格,没必要和其他人趋同。

孙犁《一条船》材质:综合材料 尺寸可变

孙犁在已废弃等待拆迁的深圳观澜下围村,寻找旧的梁木,用传统手工做成一条船,放在象征村子吉祥平安的月牙湖里漂浮三个月,打捞出贴金箔,使其呈现新的面貌。作品代表两种价值、两种文化意义的重叠。孙犁说:“这几年的作品就像碎片,没有系统也没有深度的思考,我发现很多观念一细琢磨就不成立了,推翻自我总比推翻别人来的轻松,于是一切都在进行时的状态,不试图解决和确定什么,是我目前的状态。”

江安 《大组件矩阵》80x200x50cmx4 综合材料2017年

江安是生活在鳌湖的90后艺术家。这件作品有某种解构美学的隐喻,正面看是一种感受,从侧面看,他仿佛建构了某种x、y、z轴的立体关系。在立体主义下,他用很多自然形态的线条、人为的曲线、现成品来解构很多细节。杨勇觉得,深圳缺乏这样的擅长思考的、并且敢于不断尝试、不断推翻自己的艺术家。

在A展区,我们可以看到有徐坦、王鲁炎这样特别先锋的艺术家,也有杨晓洋、梁宇这样的艺术家。“我觉得这个展览的立项是从文联开始,从某种意义上它有官方的参与,但也包容了体制和专业圈的对话,这是不太容易的一件事。这个城市应该有更宽泛的艺术现状,因为它很新,它有很多可能。这可能也是我想论证的一个点:两类人如何在专业的论证上成立。”杨勇说。

B馆:

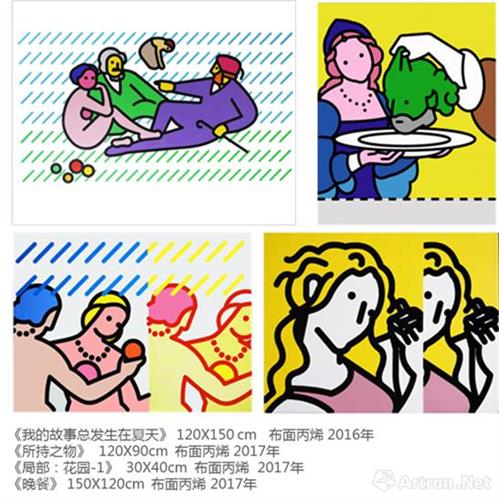

张心一作品

张心一的作品代表了中国年轻一代艺术家的趣味,这次共展出四件作品。“我们不难看出,张心一的作品很多是解构传统古典油画的,不论是内容还是构图上。最近曾梵志也在重新画梵高,可能最近有重新消费经典的趋势。”杨勇说。

出生于87年的张心一拥有丰富的设计经验,所以对色彩比较敏感,她说自己作品的每个配色不会像填色一样随意,而是需要反复涂很多版本。“我们经常会在电脑上看到以前的一些经典作品,它们被不断地复制,形成一张张图像,但实际上现在看到的这些图像和原作是有距离的。这些图像不断地被复制到今天,留给我们的只是一个粗略的、浮光掠影式的印象,它的细节在我们不断地变化、演绎中已经消失了。我比较关注现在互联网审美对我们的影响,平时我们手机中、网页上的logo都是用比较规则的、圆角的线来代表一种很亲的、友好的、容易点击的设计,我想把这种经验结合起来,把它做成有点简单的、扁平的方式,来演绎不断在历史长河中被消解的经典作品。还有一层意思,我的这组作品是在之前我的一个个展“icon”中展出的,icon一词,在中世纪表示肖像画、圣像画,但今天我们在网络上搜这个词,就是代表一个小的图标,所以我觉得这个词联结了古代和现代的双重含义。”

刘庆和《新发地》组合 750(高)×100(宽)cm×15 纸本水墨2013年(此次展出其中8幅)

刘庆和是央美国画系的老师,他在当代水墨的呈现和探索上非常有成就。此次展出的作品是他一组作品中的一部分,讲述了年轻人不同的状态、面貌,其实国画里很少会画这样的题材。这幅作品的尺幅摆脱了传统意义国画装裱的限制,宣纸也是特殊订制的,并且将卷轴一直垂到地上,都蕴含着作者的想法。

王鲁炎 《W 圆规》 雕塑:长25 × 宽150× 高300 cm

王鲁炎的《W圆规》支撑臂上弹簧的任意颤动颠覆了圆规画出的圆形,同时,弹簧的颠覆性被规定在圆规画圆方式的轨迹之中。弹簧的任意性破坏了圆规的规定性,圆规的规定性规定了弹簧的破坏性,二者在相互破坏中同等量丧失和保留了原有属性。弹簧与圆规的组合不是破坏与被破坏关系的组合,而是破坏与破坏关系的组合,其设计功能是:使破坏被所破坏的对象破坏。王鲁炎是中国最早做观念艺术的那批艺术家。上世纪80年代末有一个新刻度小组,在北京最早做当代艺术的实践,王鲁炎就是其中之一。杨勇觉得他是非常有思辨性和哲理性的艺术家。这件作品是一个失真的度量衡,是对某种标准、制度提出的质疑。

杨少斌《巴塔克兰NO.1》320X240cm 布上油彩2016年

杨少斌《巴塔克兰NO.2 》320X240cm 布上油彩2016年

杨少斌的这组作品涉及到了被恐怖袭击的巴黎Le Bataclan 剧场事件,创作中没有直接表达这一事件的残酷,作品传达的气氛是朦胧和扑朔迷离的让人沉思。套索的运用暗示了无立场的形式感,可以任意切割画面的每个部分,是冷漠没有感情的工具,也像侦破案件需要的线索。杨少斌最开始是跟岳敏君他们一起搞玩世主义、新波普的,之前做了一组红色系列,推崇暴力美学,讲他们上世纪90年代在圆明园的生活和精神状况。这组作品是他红色系列之后的转型,关注了一个世界的语言和题材。他也在尤伦斯做过个展,非常成功。

梁宇《信号的中间色》52 X52cmX3 纸本水墨2016年

梁宇是深圳的艺术家,他这次选择了比较内敛的、颜色没有那么夸张的一组抽象作品,跟他之前信号灯的那组作品是比较一致的。

林山《我们》X10 布面油画 尺寸可变2017

林山的《我们》指孩子们与玩具,也有男孩与女孩的意思。作品以孩子的玩具为切入口,思考社会性别意识等问题。孩子在没有判断能力时,对身边一切的挑选取决于第三方。玩具是他们的重要陪伴,在某种程度上也影响着孩子对自我的认知。作品《我们》想要表达性别不再是评判一切的标准。两性差异更多是在生理结构上,而社会分工有了更多的可能性,新的构造国度正在形成。林山是深圳成长的比较年轻一代的艺术家,在中国美院念书,然后去了意大利学艺术。她的作品的关注点是女性主义。早一代的深圳艺术家更多关注的是现实,他们会更倾向于回到个体。

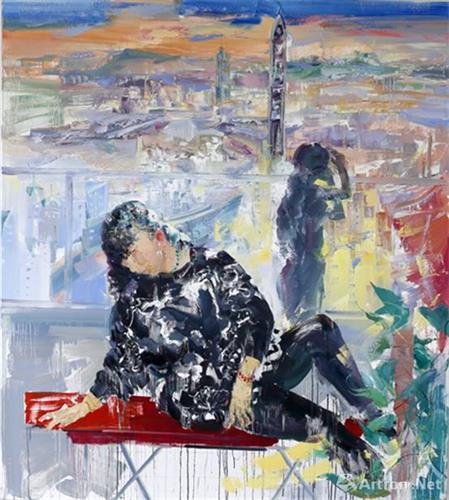

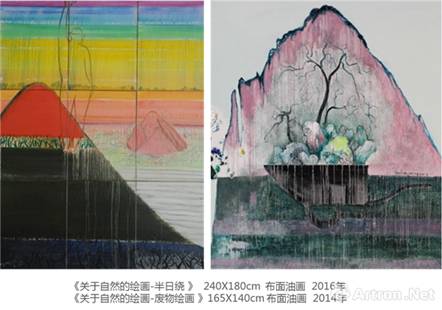

喻旭东作品

喻旭东说自己其实并不需要过度关注一个具体的对象,他需要的是一个现场。而这个现场能够让他重新激活启动我身体里的能量。他的“关于自然的绘画”是建立在对自然的认知和情绪、身体能量三者平衡的基础上进行的描写。

李路明《两片羽毛》200x150cm 布上丙烯油彩2017年

李路明《红领带的男人》120x150cm 布上丙烯油彩2017年

李路明在中国当代艺术的历史上是很重要的人物。他曾经供职的湖南美术出版社对中国当代艺术界的历史撰写起到了非常重要的作用,这几件作品跟他之前的作品很不一样,李路明的当代艺术资历非常老,但他却是没有过度被放大和消费的艺术家之一。

李荣蔚《20170519》钢架、亚克力板200X200cm 2017年

李荣蔚说生活在城市里越久,人对于颜色其实越麻木。城市里颜色太多了。特别是去人口密集的商圈、美食街。各种各样的霓虹灯。现在led 技术也很发达。户外Led 的屏幕分辨率越来越高。颜色的也来越饱和。它们对于视觉的冲击是非常强烈的。强烈到你不敢直视。所以我会在创作上留下大量的颜色,试图对消费社会的表现有一个回应。

江衡《凹》250X185X83.4cm 处理过的铁皮,不锈钢镜面,电镀不锈钢,手工铸造2016年

作品《凹》是江衡创作过程中对以往作品元素的提取和放大,材料采用了腐蚀过的铁皮和高度刨光过的不锈钢镜面、以及不锈钢电镀出来的七彩斑斓的颜色。铁皮腐蚀过的粗燥外表和斑驳的痕迹增强了它的厚重感和历史感,两者拼合在一起构成了作品的整体,并形成了鲜明的对比。江衡很早就去了广州,比较关注“卡通一代”,后来有一个转型。这件作品首先会给人一个视觉上的差异,里面这个像胶囊一样的东西是凹进去还是凸出来的?

策展人杨勇说,这次展览本身的呈现固然重要,但也希望引发更多的思考和讨论。我们希望触动深圳的观众、企业、政府、小孩,他们对艺术不同角度的认识和理解。很多人说深圳有很多双年展,其实双年展本身并不说明什么,也不代表什么。但不同的展览都在对社会释放影响、传递某种价值观。我们的焦点是希望在深圳有某种探索成果的分享。