越边缘越自由:abC艺术书展与AAP素人艺术节为北京高温更添热度

日期 | 2018-07-09 来源 | TANC艺术新闻

▲高温中,abC书展在木木美术馆现场更增热度,图片来源:TANC

▲Almost Art Project 素人艺术节在798艺术区,图片来源:TANC

北京。6月29日至7月1日,2018年abC艺术书展在木木美术馆开幕,汇集了来自16个不同国家的128家出版方、画廊、机构、书店和独立艺术家出版物。此次abC书展旨在体现各类出版物之间的观念与材料碰撞,激发出全新的年轻艺术实验,同时使创作者与观众进行面对面的分享。与此同时,第四届AAP(Almost Art Project)素人艺术节在798艺术区的Tabula Rasa画廊开幕,共有42位从未受过职业艺术教育的素人艺术家参展。经历了第4个年头的素人艺术节,此次是以公开征集的形式收到了超过90份投稿艺术家的作品,变得更加庞大与多样化。两场活动都涵盖了广泛的参展群体,然而这些面貌并不常见于传统意义上的“当代艺术”圈层,而是将艺术的活动范围拓展到更远的外沿。

第三届art book in China艺术书展

更自由的创作,更有趣的启发

“艺术家书”(Aritst’s Book)指艺术家以书为媒介进行创作的一种形式,Zine(杂志Magazine或者Fanzine的缩写)则为出于兴趣或者对文化现象的研究,以文字和图片的形式自出版的非营利书籍。最早的艺术家书可以追溯至英国诗人、艺术家威廉·布莱克(William Blake)和其妻子于1789年制作的《天真与经验之歌》(Songs of Innocence and Experience),19世纪初莫斯科的未来主义艺术团体基里亚小组(Gelia Group)连续创作和出版的一系列“艺术家书”则向传统书籍出版发出挑战,伊夫·克莱因(Yves Klein)于1954年创作了由16张未装订过的书页组成《伊夫的画》(Yves Peintures),埃德·拉斯卡(Ed Rushca)则对日后“艺术家书”这一媒介的形成有着开创性影响。

▲2018年abC艺术书展现场

此次abC书展引入中国当代艺术领域中中多样化的不同领域代表,通过引介艺术系统内的美术馆、机构和画廊,与更多专注当下视觉文化研究、艺术写作的创作个体、组织等,旨在构建艺术书籍的完整光谱。“通过书展我们可以看到很多机构、年轻艺术家生产的状态。因为很多人没有完全在市场的系统里,所以整体环境更轻松、更自由,这种氛围甚至可以蔓延到系统之内。他们告诉大家,艺术可以不仅是严肃庄重、或者商业的,而应该更自由。”木木美术馆创始人林瀚在接受《艺术新闻/中文版》专访时如此表示。

开幕当天人头攒动,观众数量也印证了这种“自由”氛围的吸引能力。展厅一层为独立艺术家书出版社与创作个人,既有多年独立书籍出版经验的“假杂志社”,也有从独立艺术空间拓展到出版工作的Salt Project、I: project space,以及国外活跃出版机构,如来自瑞士苏黎世的艺术家书与独立杂志典范Nieves、活跃在伯克利和旧金山的团体eggy press、伊朗第一个艺术书展Bon Art Book Fair的主办方Bon-Gah,从书籍形式、内容题材到运营方式,都根据创作者不同的艺术实践呈现出高度自由性与多元性,同时拓宽着艺术与书籍两者的边界。

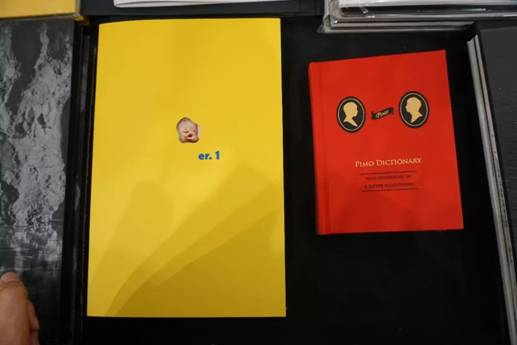

▲2018年abC艺术书展现场的“假杂志”

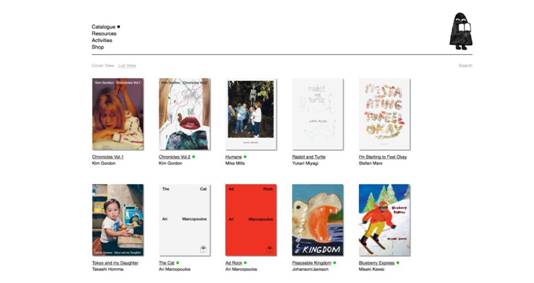

▲Nieves Website

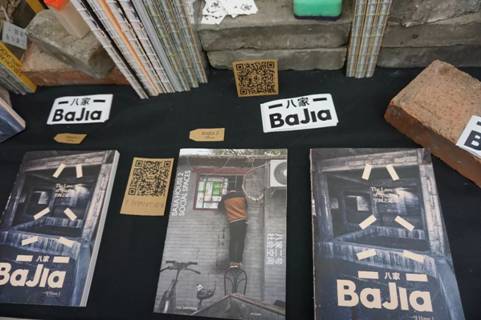

来自北京的双语艺术家书刊物“八家”(BaJia)带来《八家BaJia》二号,通过这一纸上空间,呈现关于北京社会空间的调研、重要发现和记录;由大瓜和李珊珊共同创作的“吃的”(Really Want)呈现两本小Zine和一本摄影画册,她们以90年代的画片杂志风格记录中国民众的日常饮食,由此窥视背后深层的文化与社会结构;由一帮年轻的活跃细胞自发创建的团体“丝瓜集团”(Sponge Gourd Collective)带来三期小Zine《人民广场》(People’s Square),该系列作品通过研究和检视城市的变化进程,反思城市的发展方式。

▲2018年abC艺术书展现场上的“八家”

▲ 2018年abC艺术书展现场的“吃的”

展厅二层则汇聚了多个特别策划项目。“关注单元 Spotlight”聚焦独立出版中具有代表性的文化精神媒介——独立杂志,活跃在北京与柏林的Doooogs和来自柏林的Indiecon合作策划并引介的德国独立杂志集体秀——“杂志俱乐部 Mag Club”;“特别呈现 Special Projects”中,东京EINSTEIN STUDIO带来16位日本年轻摄影师的墙面展览“日本新摄影 NEW JAPAN PHOTO EDITIONS”;由西五艺术中心和杨画廊联合发起、展示数字作品的“桌面艺术博览会 Desktop Art Fair ”,桌面作为书籍最常见的放置空间,与艺术书展主展区的桌面展位相呼应,也是在abC艺术书展的场景下数字新媒体与“书”这一传统媒介进行的一次对话;以及来自世界上艺术家出版物收藏量最大的独立非营利机构Printed Matter的“书中书 Book on Book”,呈现一份关于艺术家书的实验性讨论,每本关于书的书都指向更多书——基于“挪用”这一源于观念艺术的重要概念,艺术家书正是一种自我挪用:把人们熟悉的物件(书)和体验(阅读)变得陌生和新鲜。

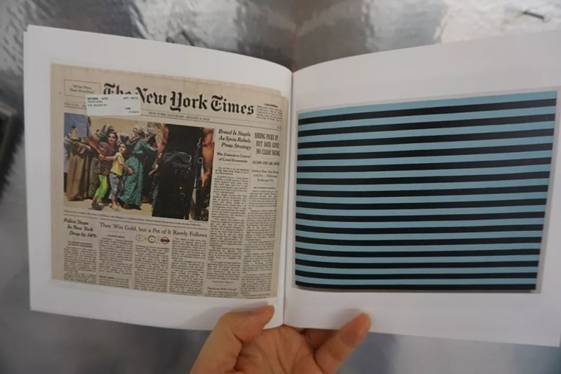

▲ 2018年abC艺术书展现场的“Printed Matter”

Almost Art Project素人艺术节

从空白到跨界平台

与“艺术家书”同样,素人艺术在西方经历了从提出、发展到成熟的历史。素人艺术的概念在西方最早起源于让·杜布菲(Jean Dubuffet)所提出的“原生艺术”(Art Brut),从诞生开始就与原始艺术(Primitive Art)有着深刻的联结。从未经受艺术训练的人们,尤其是不易受外界影响的精神病患者、自闭症患者的笔迹中寻找到人类最初始的共通精神、最无法抑制的表达冲动,是不同国家的素人艺术超越时间和空间的主题。

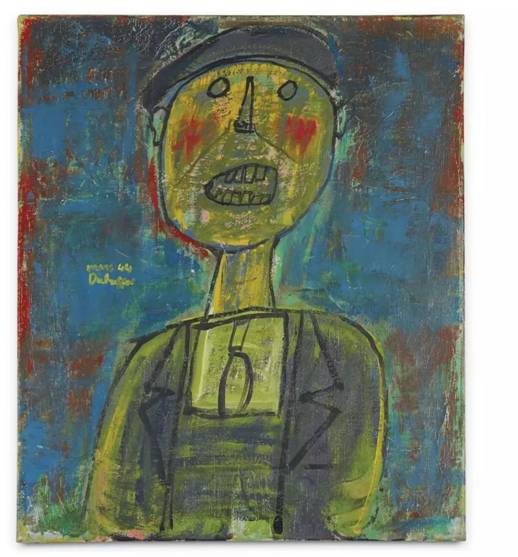

▲让·杜布菲,《小吼叫者》(Petit Hurleur),1944,油彩画布

Tabula Rasa画廊总监及AAP素人艺术节策展人刘亦嫄介绍,与此相比,中国的素人艺术还没有经历很长的历史。从华语世界比较早期的台湾素人艺术家洪通、九十年代香港的九龙皇帝,到现在Almost Art Project汇集的一批艺术家,其间有着许多历史空白等待填补。

从空白开始寻找素人艺术家,Tabula Rasa经历了漫长而有趣的努力。早期,刘亦嫄通过百度搜索一些有限的民间艺术家报道,通过身边艺术家朋友的推荐,逐渐汇聚起一批素人艺术家群体。Tabula Rasa在前三年也与协助精神病患进行艺术教育的机构南京天成艺术中心合作,发掘身患精神病的艺术创作者。今年画廊通过公开募集的形式收到了近百艺术家的投稿,从中遴选了15位新人。

▲AAP素人艺术节现场

素人艺术与职业艺术的不同,决定了这场艺术节在798的独特身份,也吸引了不同于一般艺术买家的群体。刘亦嫄在接受《艺术新闻/中文版》采访时说:“收藏的人群99%是艺术从业人员,尤其是艺术家,因为他们能从中获的许多灵感。我们从去年开始有一些专业的藏家开始加入进来。”艺术节将非职业的艺术群体纳入到职业的画廊体系当中的同时,也使得职业体系内部的艺术家和从业者看到其他人群在艺术创作中的多样化的想法。

▲邵炳风及其女儿在自己的作品前

拓宽艺术的界限,让外界的大众进入到艺术生态中创作或接纳,是两个展览同样的意图。“当代艺术其实是有困境的,其实有一点死气沉沉,很难让大众或者外界的人接触到或者进入,其实这是很有问题的,”刘亦嫄说道,“对大众更友好的方式第一就是吸引年轻人,第二就是进行社交媒体的推广,而不是局限在艺术媒体。”

可以看到,abC艺术书展和AAP素人艺术节都大量运用了社交媒体进行其活动宣传,从而成为了年轻受众和更广泛受众口中津津乐道的活动。非常规机构的创作者、非常规的观众在798艺术区的存在,为当代艺术带来了新的血液。一如木木美术馆展厅墙面的“根茎”(Rhizome)标志,在798两个同期开幕的“墙外”艺术活动,正以我们不可见的速度发展,拓宽北京当代艺术生态的边界并注入新的生机。