WEM读者活动丨解读近代上海外侨俱乐部建筑

日期:09-17-2025来源:世博会博物馆

在每届世博会上,展馆建筑总是最先夺人眼球的存在,体现了各国的文化内涵和前沿技术。在一座城市中,建筑则是社会生活、文化和历史的缩影,每一栋老建筑背后,都是岁月的变迁和沉淀。

从19世纪中叶西方人在上海开辟第一块租界起,外侨们从多个国度聚集到这座城市,他们把各自文化中的生活和娱乐方式带到了上海,按照自己民族的样式在上海“再造故乡”,建造了30多座外侨俱乐部建筑,以将自己与这片陌生土地相连接。

如今的外滩华尔道夫酒店、上海市历史博物馆、上海科学会堂、上生·新所等建筑,都是当年的外侨俱乐部建筑。

外滩华尔道夫酒店(图片来源:网络)

上海市历史博物馆(图片来源:网络)

上海科学会堂(图片来源:网络)

上生·新所(图片来源:网络)

外侨俱乐部既是侨民们在上海必要的公共空间和社交娱乐健身场所,是满足外侨们日常生活的物质空间,同时又能够满足侨民们的精神追求,展现他们作为个人在上海取得的成功和建树。他们主动采用当时最先进的技术手段、利用极具民族传统的风格和样式来展现他们的文明形象和心理优越感,形成了包罗万象、海纳百川的俱乐部建筑景观图景。

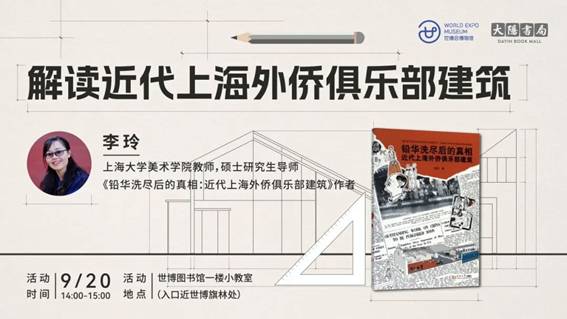

本期读者活动将聚焦近代上海的外侨俱乐部建筑,邀请上海大学美术学院李玲老师,通过对外侨俱乐部的历史发展及个体建筑的独特形制与建造过程的介绍与讲述,还原上海近代外侨俱乐部建筑洗尽铅华后的真实面目,让读者更恰当地理解这个城市的时代特征性与复杂性。

讲座嘉宾

上海大学美术学院教师,硕士研究生导师

《铅华洗尽后的真相:近代上海外侨俱乐部建筑》作者

李玲

推荐书籍

《铅华洗尽后的真相:近代上海外侨俱乐部建筑》

李玲 著

同济大学出版社

简介:本书阐述了自1843年开埠后,近代上海外侨俱乐部的起步、兴盛和衰落的历史,清晰盘点了陆续在沪上建立起来的外侨俱乐部建筑的发展与演变。从外侨俱乐部的历史发展到个体建筑的独特形制与设计背景……昔日的喧闹与繁荣已远去,在已生疏的庞杂文字记录与幸存不多的实体建筑中抽丝剥茧,还原洗尽铅华后的真实面目,并为被历史误读的外侨俱乐部建筑正名。

活动报名

【活动时间】9月20日(周六)14:00-15:00

【活动时间】世博图书馆一楼小教室(入口近世博旗林处)

【活动人数】50人

【报名方式】

供稿|文献研究中心